- 2025年8月24日

歯石を放置するとどうなる?10年後の状態と“今からでも間に合う”理由

鏡でご自身の歯を見たとき、歯の根元に付着した黄色や黒っぽい塊に気づき、不安に感じたことはありませんか。

「これは歯石?」「長年放置してしまったけれど、もしかして手遅れなのでは…」と、一人で悩みを抱えている方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、そんな不安を解消するために、歯石を放置するとどうなるのか、その真のリスクと正しい対処法を専門家の視点から詳しく解説します。

この記事を読めば、放置期間ごとの具体的な症状の変化、そして何よりも「今からでも決して遅くない」理由が分かります。

歯科医院へ行く最後の一歩を踏み出す勇気につながるはずです。

歯石とは?「ただの汚れ」ではない

多くの方が、歯石を「食べカスやタバコのヤニが固まった、ただの着色汚れ」だと誤解しています。

しかし、その正体は全く異なります。

歯石の本質は、お口の中の細菌の死骸や、まだ生きている細菌が唾液の成分によって石灰化した「細菌の巣」なのです。

この硬い塊が、お口のトラブルを引き起こす元凶となります。

歯垢(プラーク)との違いは「硬さ」と「除去の難しさ」

歯石とよく混同されるものに「歯垢(プラーク)」があります。

この二つの最も大きな違いは、歯磨きで取り除けるかどうかです。

歯垢は、食後8時間ほどで形成されるネバネバした細菌の塊で、毎日の丁寧な歯磨きで除去できます。

しかし、この歯垢を2日ほど放置すると、唾液に含まれるカルシウムやリンといったミネラル成分と結びつき、石のように硬い「歯石」へと変化してしまうのです。

| 項目 | 歯垢(プラーク) | 歯石 |

|---|---|---|

| 正体 | 生きた細菌の塊 | 石灰化した細菌の巣窟 |

| 色 | 白~黄白色 | 黄白色~黒褐色 |

| 硬さ | 柔らかい(ネバネバ) | 硬い(カチカチ) |

| 除去方法 | 歯ブラシ、フロスで除去可能 | セルフケアでは除去不可能 |

| 形成期間 | 食後約8時間~ | 歯垢が付着後、約2日間~ |

一度歯石になってしまうと、歯ブラシが届かないだけでなく、専門の器具を使わなければ取り除くことはできません。

歯石がつきやすい人の3つの共通点

「毎日歯磨きをしているのに、なぜか歯石がついてしまう」と悩んでいる方もいるかもしれません。

それには、いくつかの原因が考えられます。

ご自身の生活習慣や体質と照らし合わせてみましょう。

| 共通点 | 詳細 | なぜ歯石がつきやすいのか |

|---|---|---|

| 1. 唾液の性質 | 唾液の分泌量が多い、または唾液がアルカリ性に傾いている。ネバネバしている。 | 唾液中のミネラル成分(カルシウムやリン)が多いと、歯垢が石灰化しやすくなります。 |

| 2. 歯並び | 歯が重なっている、デコボコしているなど、歯並びが複雑な箇所がある。 | 歯ブラシが届きにくく、磨き残しが多くなりがちです。その結果、残った歯垢が歯石になります。 |

| 3. 不十分なブラッシング | 歯磨きの時間が短い、または磨き残しが多い癖がある。 | 特に歯石がつきやすい特定の部分(下の前歯の裏側など)に歯垢が残り、歯石へと変化します。 |

これらの特徴に心当たりがある方は、特に注意深くケアを行い、定期的なプロのチェックを受けることが重要です。

歯石を放置するとどうなる?起こりうる症状の進行ステップ

ここからは歯石を放置した期間によって、お口の中がどのように変化していくのかを具体的に解説します。

これは、あなたの未来に起こりうることかもしれません。

放置1年~3年:初期段階のサイン(歯ぐきの腫れ・出血)

歯石の表面はザラザラしているため、さらに歯垢が付着しやすくなります。

歯石そのものが直接悪さをするというより、歯石に付着した細菌が出す毒素によって、歯ぐきに炎症が起こります。

これが「歯肉炎」と呼ばれる状態で、歯周病の初期段階です。

- 歯ぐきが赤く腫れる

- 歯磨きの際に血が出る

- 歯ぐきがムズムズする

この段階であれば、歯科医院で歯石を除去し、正しいブラッシングを行うことで、健康な歯ぐきに戻る可能性が非常に高いです。

放置5年~:中期段階のサイン(口臭の悪化・歯周ポケットの深化)

歯肉炎を放置すると、炎症は歯ぐきの奥深くまで進行し、「歯周病」へと悪化します。

歯と歯ぐきの間の溝(歯周ポケット)が深くなり、そこにまで歯石が付着し始めます。

この段階になると、自覚症状もはっきりしてきます。

- 口臭が強くなる(膿のような臭い)

- 歯ぐきが下がり、歯が長く見える

- 硬いものが噛みにくくなる

- 歯ぐきから膿が出ることがある

歯周ポケットの奥深くについた歯石は、もはやプロによる専門的な処置でしか取り除けません。

治療には時間も回数もかかるようになります。

放置10年~:末期段階の末路(歯がグラグラする・抜ける)

さらに歯周病が進行すると、歯を支えている顎の骨(歯槽骨)が溶かされ始めます。

歯の土台である骨が溶けてしまうと、歯は支えを失い、グラグラと揺れ動くようになります。

この状態になると、食事をすることも困難になるでしょう。

- 歯が常にグラグラしている

- 歯並びが変わってきた

- 何もしなくても歯ぐきから血や膿が出る

- 最終的に歯が自然に抜け落ちる

ここまで進行すると、歯を残すこと自体が難しくなり、抜歯という選択をせざるを得ないケースが増えます。

失った歯を取り戻すには、インプラントや入れ歯といったさらなる治療が必要となり、体力的にも経済的にも大きな負担がかかります。

歯周病菌が引き起こす全身疾患のリスク

歯石の放置による問題は、お口の中だけにとどまりません。

歯周病菌が歯ぐきの血管から体内に入り込み、全身を巡ることで、さまざまな病気を引き起こしたり、悪化させたりするリスクがあることが分かっています。

| 口腔内の問題 | 関連が指摘される全身の疾患 |

|---|---|

| 歯周病の進行 | – 糖尿病:歯周病が血糖コントロールを悪化させ、糖尿病の進行を早める。 |

| (歯ぐきから細菌が侵入) | – 心臓病・脳梗塞:血管内に侵入した細菌が動脈硬化を促進し、心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高める。 |

| – 誤嚥性肺炎:お口の中の細菌が唾液や食べ物と一緒に気管に入り、肺で炎症を起こす。 | |

| – 早産・低体重児出産:妊娠中の女性が歯周病にかかっていると、そのリスクが高まることが報告されている。 |

お口の健康は、全身の健康を守るための入り口なのです。

【歯科医院での歯石除去】治療の流れと疑問を解消

「歯石のリスクは分かったけれど、歯医者は怖い…」「一体どんなことをされるのだろう?」

そうした不安を解消するため、歯科医院での歯石除去がどのように進められるのか、具体的な流れをステップごとに見ていきましょう。

- ステップ1:診察と歯周病検査

- まず、いきなり歯を削ったりはしません。

お口全体のレントゲン撮影や、歯周ポケットの深さを測る検査などを行い、現在の歯や歯ぐきの状態を正確に把握します。

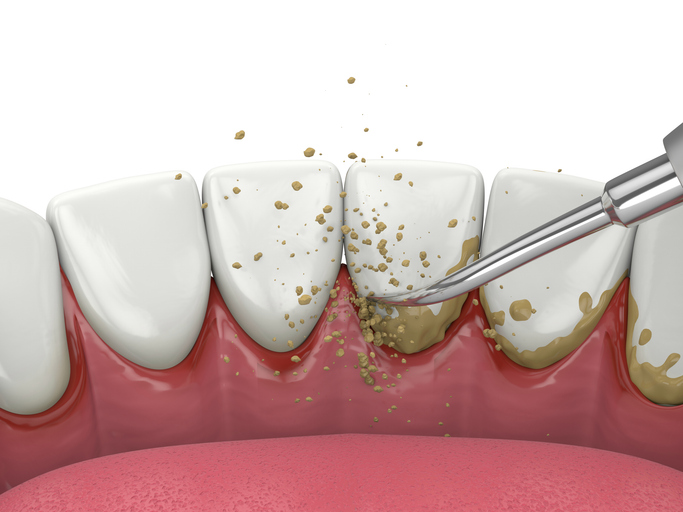

- ステップ2:歯石除去(スケーリング)

- 検査が終わると、いよいよ歯石の除去(スケーリング)に入ります。

主に「スケーラー」と呼ばれる専用の器具を使い、歯の表面や歯周ポケットの中に付着した歯石を丁寧に取り除いていきます。

やや、痛みを感じることもあるますが、痛みを最小限に抑える工夫をしながら行います。

治療時間は30〜60分程度です。

- ステップ3:歯の表面を磨く(ポリッシング)

- 歯石を取り除いた後の歯の表面は、目に見えないレベルでザラついています。

そのままだと再び汚れが付着しやすいため、専用のペーストとブラシを使って歯の表面をツルツルに磨き上げます。

これにより、お口の中がスッキリするだけでなく、歯石の再付着を予防する効果も期待できます。

歯石除去の適切な頻度は?3ヶ月~半年に1回が目安

歯石は一度除去しても、日々の歯磨きで落としきれなかった歯垢が原因で再び形成されます。

そのため、お口の健康を維持するには、定期的なメンテナンスが不可欠です。

一般的に、3ヶ月から半年に1回のペースで歯科医院のクリーニングを受けることが推奨されます。

| ケアの種類 | 目的 |

|---|---|

| セルフケア(毎日) | 新たな歯垢の付着を防ぎ、歯石の元を作らないようにする。 |

| プロフェッショナルケア (3ヶ月~半年に1回) | セルフケアでは取り除けない歯石やバイオフィルムを除去し、お口の中をリセットする。 |

定期検診は、新たな歯石の付着を防ぐだけでなく、虫歯などの早期発見・早期治療にもつながり、将来的な治療費を抑えることにも貢献します。

【危険】やってはいけない!歯石のセルフケアと誤った情報

歯科医院に行くのが億劫で、「自分で何とかできないか」とインターネットで調べてしまう方もいるかもしれません。

しかし、そこには非常に危険な方法や誤った情報が溢れていることがあります。

市販の器具(スケーラー)で自分で歯石を取るリスク

インターネット通販などで、歯科医院で使われているものと似た形状のスケーラーが販売されています。

しかし、専門的な知識や技術のない方がこれを使用すると、以下のような深刻なトラブルを引き起こす可能性があります。

- 歯や歯ぐきを傷つける:先端が鋭利なため、誤って健康な歯の表面を削ってしまったり、歯ぐきを深く傷つけたりする危険があります。

- 細菌を奥に押し込む:不適切な操作により、歯周ポケットの奥深くに細菌を押し込んでしまい、かえって歯周病を悪化させる可能性があります。

- 再付着を招く:中途半端に歯石を取り除くことで歯の表面がザラザラになり、以前よりもさらに汚れや歯石が付きやすい状態になってしまいます。

セルフケアでの歯石除去は「百害あって一利なし」です。必ず専門家である歯科医院に任せましょう。

「歯石は取らない方がいい」という噂の真相

「歯石が歯を支えているから、取ると歯がグラグラになる」といった噂を聞いたことはありませんか。

これは非常に危険な誤解です。

| 噂・誤解 | 真実 |

|---|---|

| 歯石が歯を支えている | 歯石は歯を支えていません。歯周病でグラグラになった歯同士を、歯石が一時的に固定しているように感じられるだけです。 |

| 歯石を取ると歯がグラグラになる | 歯石を取ったことでグラグラになるのではなく、すでに歯周病で骨が溶けてグラグラだった状態が露呈するだけです。 |

| 歯石を取ると歯の隙間が広がる | 歯石によって腫れていた歯ぐきが引き締まり、本来あった隙間が見えるようになるだけです。健康な状態に戻っている証拠です。 |

歯石は、歯を支える骨を静かに溶かし続ける「時限爆弾」のようなものです。

その場しのぎの安定感に惑わされず、一刻も早く取り除く必要があります。

もう歯石をためない!今日からできる予防法

歯科医院で歯石をきれいに取り除いた後は、その健康な状態をいかに維持するかが重要になります。

治療を無駄にしないためにも、日々のセルフケアを見直してみましょう。

基本のキ:歯石が付きやすい場所を意識した歯磨き

やみくもに磨くのではなく、歯石が特にたまりやすい場所を意識することが効率的な予防につながります。

| 歯石がたまりやすい部位 | 攻略法(磨き方のコツ) |

|---|---|

| 1. 下の前歯の裏側 | 歯ブラシの「かかと」部分を使い、歯を1本ずつ縦に磨くように意識する。 |

| 2. 上の奥歯の外側(頬側) | 「イー」の口をして歯ブラシを奥まで入れ、小刻みに動かす。 |

| 3. 歯と歯の間 | 歯ブラシだけでは絶対に磨けない場所。フロスや歯間ブラシが必須。 |

毎日の歯磨きで、これらの場所を特に丁寧に磨くことを心がけてみてください。

プラスαのケア:デンタルフロス・歯間ブラシの活用

歯ブラシだけでは、歯と歯の間や歯と歯ぐきの境目の汚れ(プラーク)の約60%しか除去できないと言われています。

残りの40%の汚れを取り除くために、補助的な清掃用具の使用が不可欠です。

| 補助用具 | おすすめな人・場所 |

|---|---|

| デンタルフロス | 歯と歯の隙間が狭い方、ほとんどの歯間に使用可能。 |

| 歯間ブラシ | 歯と歯の隙間が広い方、ブリッジの下、歯ぐきが下がった部分などに有効。 |

毎日の歯磨きに、1日1回でもフロスや歯間ブラシを取り入れることで、歯石の付着を劇的に減らすことができます。

まとめ:歯石の悩み、一人で抱えずに専門家へ相談を

歯石を長年放置することのリスクと、その進行ステップについて解説しました。

歯石は単なる汚れではなく、歯周病を進行させ、最終的には大切な歯を失い、さらには全身の健康にまで悪影響を及ぼす可能性がある危険な存在です。

しかし、この記事を読んでくださったあなたは、もうその危険性に気づいています。

そして、どんなに長い間放置してしまったとしても、「手遅れ」ということは決してありません。

とどろき今井歯科では、あなたの不安に寄り添うカウンセリングを重視しています

「怒られるんじゃないか…」「費用はどのくらいかかるんだろう…」「痛いのは嫌だ…」

歯科医院に行く前は、さまざまな不安が頭をよぎると思います。

とどろき今井歯科では、治療を始める前に、患者様一人ひとりのお悩みや不安をじっくりお伺いするカウンセリングの時間を何よりも大切にしています。

あなたのお口の状態を丁寧にご説明し、最適な治療法と予防法を一緒に考えていきますので、どうぞご安心ください。

小さなことでも構いません。まずは等々力にある、とどろき今井歯科へあなたの悩みをお聞かせいただくことから始めませんか。